01

楔子

昨天看到一则新闻,说的是日本建筑师坂茂获得了一个叫做“Good design award”2025的奖,而获奖作品是一个叫做“DLT Timber Temporary Housing”的灾后临时住宅项目。(作品如下图)

这多少让我有点吃惊,坂茂作为2014年的普利兹克奖获得者,已经是一代建筑大师了,居然还热衷于这种临时建筑,确实比较难得。

在查资料的过程中,我发现:坂茂居然还是赈灾专业户,还参加过汶川灾后的重建工作,这就让我有些动容了。

今天这篇文章就通过几个案例,来聊聊坂茂设计的“灾后建筑”有哪些特点?

02

汶川临时校舍

赈灾过程中,最宝贵的就是时间,不管是救人还是搭建临时避难所,都是要争分夺秒。

2008年汶川地震发生后,坂茂为成都东郊成华区的华林小学设计了过渡校舍,并做了纸管结构的施工技术指导。

在中日师生志愿者团队33天协作下,为该400多名小学生建造了3座9间全屋架纸管结构的临时校舍。这些临时建筑,灾后作为宿舍继续使用到了2015年。(如下图)

结构体系

纸管体系,乍一看很像木构建筑,只不过材质不同。考虑到成都潮湿多雨,所以作为支撑结构的纸管都做了内外浸泡清漆的处理。

校舍的屋顶

使用半透明的波纹板、泡沫板和木夹板三层叠加。这样既满足了建筑保温隔热的需要,又获得了明亮柔和的顶部散射光线,让这个临时过渡的教室敞亮又温馨。(如下图)

墙面围护结构

采用的是工业标准化产品——成品塑钢门窗,以及由硅钙板和泡沫板构造的墙体。

除此之外,志愿者们还将加工剩下的木板边角料做成了各式各样有趣的小家具,这真的是“用心”和爱心的双重加持啊。

据报道,这种纸管的临时建筑,成本比活动板房还底,而且“颜值”和“温度”却比板房高了不少。

其实坂茂的纸管框架体系建筑,最早还要追溯到1994年,当时坂茂受联合国难民事务高级专员办事处任命,设计了一种由纸卷筒材料搭建而成的避难所。

1995年坂神大地震发生后,共有310,000人一夜之间变得无家可归,坂茂设计的“纸管临时安置建筑”发挥了作用。

灾后因为运输问题导致物资匮乏,这种临时建筑可以使用纸卷筒作为墙体,用沙袋固定的啤酒纸箱作为基础,而且搭建也快捷,正好适合那样的应用场景。

在接下来的日子里,坂茂带着他的纸管框架体系建筑,还帮助了海地、卢旺达等很多的灾区人民。

03

乌克兰避难所

坂茂的灾后临时建筑,不仅满足了基本的功能,他还暖心的考虑了“灾民”的心理需求。

俄乌战争后,乌克兰有大量的难民逃往欧洲各国,一些难民被安置在巴黎的一个体育馆里收容。在集中安置的场景中,坂茂通过隔断系统划分私密空间,让每个灾民都能有基本的隐私权。

纸管建筑体系使用粗细不同的两种纸管相互穿插搭而成,再用纺织品作为隔断,在三个人共同协助下,一个单元的搭建大概需要五分钟。每个单元面积在2 x 2米或2.3 x 2.3米之间变化,具体取决于床位大小。

坂茂在接受媒体采访时说:

“战争开始后,我看到了乌克兰难民住在空荡的体育馆里,没有任何隐私,而我相信隐私是一项基本人权!“

是呀,就是这样小小的一个隔间、几块布,让一个人在最悲惨的时候,还保有了一丝尊严。

而坂茂对于人权的尊重,最早可以追溯到2011年的日本地震,这种纸隔断的解决方案就是那时候应运而生的。

坂茂解释了他的设计初衷:

“连续十几天呆在一个没有隐私的公共空间,他们精神上是很紧张的。有了小隔间后,女人们就可以每天换衣服,并给婴儿哺乳了。” (如下图)

其实这样的“微创新”并不复杂,但就是看建筑师是不是“有心”,能不能够换位思考。

04

新西兰纸教堂

除了前面提到的两点之外,坂茂的纸管建筑体系还应用到了灾后的“宗教建筑”上,给灾民们带去了“希望的光”。

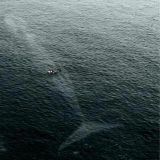

2011年,新西兰基督城一场强震席卷全城,标志性的哥特式大教堂在地震中严重受损。(如上图)

两年后,为协助灾后重建,坂茂受邀设计了一座全新的临时教堂。这座被称为“纸教堂”的建筑,以纸管为主要建材,同时融合了木材与聚碳酸酯板,诠释了创新与环保的建筑理念。(如下图)

教堂的外形呈三角形结构,由98根尺寸相同的纸管支撑而成。其间点缀着传统教堂特有的彩色玻璃窗,让历史与记忆得以延续。

这座新教堂既保留了传统的象征意义,也融入了灾后重建的现代风格。

教堂内部可容纳多达700人,承载各类活动和与社区相关的聚会。这种简洁且环保的建筑风格,不仅节约了成本,也为灾民带来了新生的信念。

05

坂茂说

坂茂(Shigeru Ban)

1957年出生于日本东京,1984年获库柏联盟建筑学院建筑学士学位,1985年在东京创立个人建筑事务所,2011年起任京都艺术大学教授,2014年普利兹克建筑奖获得者 。

1985年刚刚从美国纽约库伯联盟学院建筑系毕业,坂茂就对这个行业失望了。这和吴彦祖有点像,阿祖后来改行当了演员。

吴彦祖在谈到他上建筑学专业后,却没有选择成为一名建筑师,是这样解释的:

“我有很多同学,上班后就变得对建筑没有热情,最初在事务所里,可能不是你在创造,爬到能创造的位置,要十几年。

我有个朋友在一个建筑公司,两年时间都在画大厦的窗子,他读书的时候是非常优秀的学生,我觉得很可惜,为什么要变成这样?

那时我跟自己说,我不要变成这样,不要变成上班的机器人。”

而坂茂没有放弃建筑设计,而是选择服务于普通大众。坂茂是这么说的:

“建筑师不应该只为社会的精英阶层服务。很多商业建筑花重金打造成为某某地标,却不被人们喜爱,那只是业主为了彰显实力而哗众取宠。

真正的永久建筑存在于人们的使用记忆之中。建筑不该属于精英阶层,而属于人民。”

坂茂不仅是这么说,也是这么做的,这非常难得。

上世纪90年代,坂茂创立了NGO组织建筑师志愿者网络(VAN)和联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)的咨询公司,开始以专业身份重新回到“建筑”的最本质需求:在灾难过后,打造人类的庇护场所。

1995年日本阪神地震、2008年中国汶川地震、2011年新西兰坎特伯雷地震、2011年东日本大地震、2013年中国雅安地震、2015年尼泊尔地震、2016年厄瓜多尔地震……

30年来,坂茂奔波于世界各地的自然与灾难现场,完成了一个个“心灵的庇护所”。

06

结束语

坂茂因其赈灾建筑多次获得国际大奖,也向世人证明:建筑师不仅仅是为有钱人服务的,为普通人服务也能成为“建筑大师”。

坂茂的赈灾建筑早已经超越了“临时庇护所”的范畴,而是通过技术创新与人文关怀,重新定义了灾后重建的标准。

其设计亮点不仅在于解决物质需求,更在于通过建筑赋予灾民尊严、促进心理修复,并为社区的长远发展提供可持续框架。

正如普利兹克奖评委会所言:“他的建筑是庇护场所、社区中心和精神领地,将灾难转化为重建的契机。”

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

上海

上海